No es la primera vez que el autor publica relatos sobre o en La Celtiberia. Los encontramos ya abundantes en su opera prima literaria, los relatos de Bitácora a la deriva. Para una rebelión (Esto no es Berlín, 2015): «El espíritu del museo numantino», «La edad oscura», «En nombre de la Cruzada», «La historia más triste», «Trilogía de Rui o la Excalibur hispana», «Sexo tántrico en Celtiberia», «Los rebeldes de La Cerca» y ´»Héroe pirandelliano»; formaban parte de la narrativa transmedia de Plot 28 (2013), que también tiene contenidos celtibéricos. Luego apareció “Mariana Benedí, némesis de la Dolores” en Leyendas aragonesas inéditas (El Periódico de Aragón, 2022).

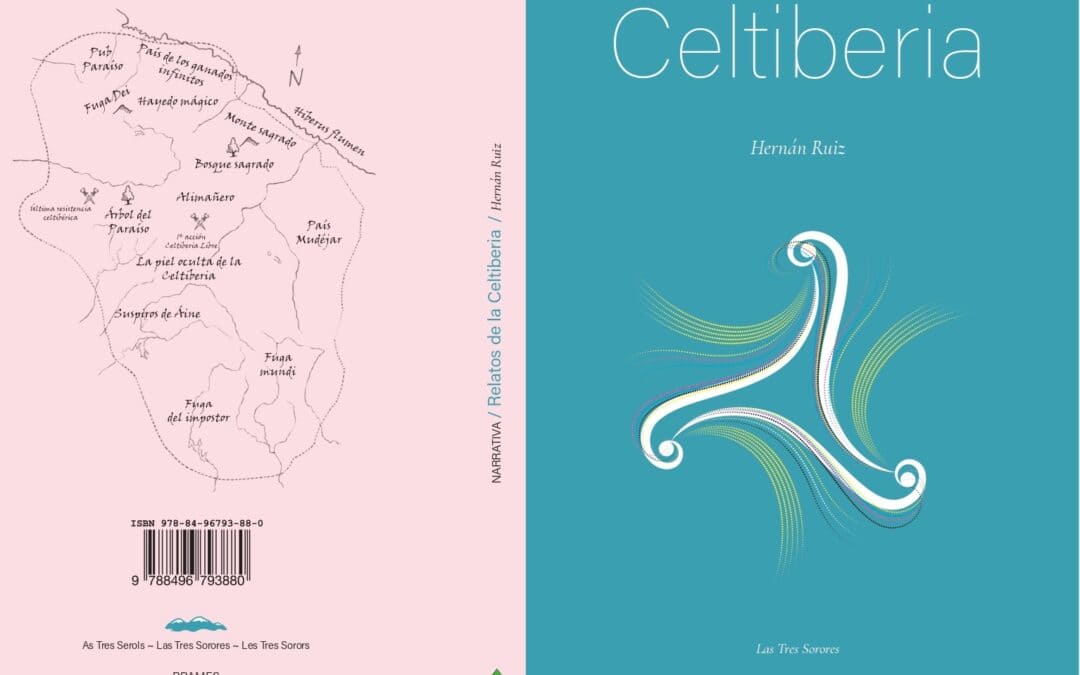

Ofrecemos ahora aquí un puñado de cuentos de Hernán Ruiz que complementan los publicados en el libro Ecos, fugas y paraísos. Relatos de la Celtiberia (Prames Literatura, 2024). También están ubicados en el territorio celtibérico en distintas etapas históricas y con diferentes enfoques. En el citado libro por primera vez aparece el topos Celtiberia en su conjunto con protagonismo literario. Esperemos que no sea la última…

«LA PROMESA DE ANTÍLOCO«

Habíais vuelto al solar que os vio nacer, os alegrabais de reencontraros con vuestros parajes agrestes, tan bellos, tan indomables… Todo era distinto, vosotros eráis distintos. Ya no dependíais de aquella comunidad regida por el Consejo de Ancianos y por una asamblea de guerreros en la que no teníais voz ni voto. Como tantos jóvenes sin fortuna en la Celtiberia, habíais ido a buscarla a tierras ajenas, hacia el meridión ibérico, donde vuestros temidos hierros eran bien pagados y mejor recibidos. Luchasteis con bravura, confirmando la fama de vuestra estirpe guerrera, y salisteis victoriosos (no siempre ocurría).

Cuando completasteis el ciclo de campañas y regresasteis erais otros: maduros, independientes, reacios a la autoridad. No podíais volver al cascarón de donde habíais salido. Un mercenario celtíbero consagrado en batallas tiene que hacer gala de ser un hombre libre, así os saludabais… Os reunisteis los siete aquel amanecer plomizo guarecidos por un farallón calizo próximo al németon local; habíais decidido buscar un nuevo acomodo, vuestro hogar. Partisteis rumbo al este, hacia los escarpes que asomaban hacia Ster Kanah (“El río que canta”, al que los romanos llamarían Tagus). En medio de tanta quebrada un cuervo persistió en su vuelo sobre un altiplano: ¿cómo no ibais a considerar esa señal del enviado de Lug? Además, aquel enclave encabalgado sobre la garganta fluvial parecía tocado por el dedo de Epona. Allí levantasteis la primera cabaña de cara al valle, a la que se sumarían seis más -transformadas luego en casas de piedra y bálago- para vuestra futura familia. Decidisteis consagrar ese castro a la diosa ecuestre, y fue en la fiesta de Lugnasad, la que consagra el éxtasis solar de un Lug que parecía siempre guiar vuestros pasos. Justo un año ha, en esa misma fecha del plenilunio canicular, habíais partido nueve guerreros de vuestro oppidum originario desafiando el destino; Ambatus fue pasto de los buitres y Taro se quedó en el sur prendado de una ibera: esas dos historias mercenarias estaban entre las más cantadas por los bardos.

A las puertas del otoño, cuando los hijos de Cernunos celebraban su apareamiento entre las forestas cercanas, vuestro siguiente reto fue levantar el cerco amurallado. En tierras ibéricas habíais aprendido algunos avances para fortificar el castro que, además, estaba encaramado en un lugar inaccesible por el norte y al poniente. Una sólida base de piedras ciclópeas, dos paredes de mampostería entre un machón de barro, paja y guijarros culminados por una empalizada de madera que protegía el camino de ronda; la torre más macizada custodiaba la entrada, otra reforzaba el flanco más desguarecido por la naturaleza, el foso y las piedras hincadas protegían todo el recinto. Más allá de las cuatro casas rectangulares apiladas levantasteis el almacén; el conjunto edificado apenas cubría una tercera parte de un perímetro murado que aguardaba nuevos colonos. Bien pertrechados de armas, partisteis en una nueva expedición hacia los vecinos dominios carpetanos. No os costó mucho asaltar aquel poblado donde, con apenas unas gotas de sangre, cumplisteis vuestro objetivo de llevaros a siete muchachas, una tercera parte de las disponibles en aquella comunidad. Los carpetanos habían asumido vuestro idioma y vuestras costumbres, como tantas tribus vecinas. Erais fuertes los hijos de la Celtiberia y estabais en boga entre los pueblos del interior; habíais sabido compaginar los avances de los iberos con vuestras tradiciones ganaderas y mineras, sin perder vuestra idiosincrasia céltica. Vuestras cerámicas, vuestros sagum, vuestras imbatibles espadas, vuestra esmerada metalistería eran tan apreciadas como esa escritura de signario ibérico cuyos misterios solo vosotros conocíais entre los celtas. Cada uno se quedó con la muchacha que había raptado, no para hacerla esclava sino para convertirla en su compañera: ¡erais un pueblo de hombres y mujeres libres!, y así os saludabais entre vosotros.

Cultivasteis las tierras en las riberas de Ster Kanah y criasteis ganado en las laderas próximas, en medio de parajes de abrupta belleza que os arrullaban y custodiaban. Cerca del poblado había un bosque de robles que los dioses os señalaban como németon, a cuyo cuidado quedó Aurdy, designado “hombre espiritual” de la comunidad. Era el más reflexivo, el más prudente y, quizá por ello, el más dotado para hablar con las divinidades. No quisisteis nombrar un jefe, os bastaba con tratar los asuntos del común en asamblea improvisada, como siempre habías hecho en el fragor de la guerra. No quisisteis volver a aquellos combates que os hicieron legendarios, aunque a veces los echabais de menos. Lo comprobasteis en aquel ataque de carpetanos que pretendía cerrar el ciclo de la venganza; allí se puso a prueba la fidelidad de vuestras esposas, que empuñaron las espadas contra los suyos. Fuisteis felices en la refriega, os excitó de nuevo el olor a sangre, os fascinó luchar codo a codo con vuestras mujeres, que así se ganaron el derecho a formar parte de la asamblea.

Pero la guerra siempre tiene un precio: los dioses se llevaron a Airon a cambio de las siete cabezas enemigas que ahora enmarcaban la entrada de vuestro castro. Le hicisteis al pelirrojo el funeral que merecía; quemasteis su cuerpo aderezado con sus mejores galas guerreras sobre un túmulo, elevasteis plegarias, entonasteis cánticos y liberasteis gritos en su honor. No estaba solo en el tránsito. Sus cenizas, depositadas en la sencilla vasija ornada con el buitre psicopompo -no lo sabíais, pero él siempre soñó con ser descarnado por esas aves, como los caídos elegidos para ser llevados directamente a los dioses- y acompañadas de sus armas más preciadas, inaugurarían la necrópolis de la ribera, vuestro hogar para la eternidad. No guardasteis rencor a los atacantes, eran las reglas de la vida entendida como lucha continua. Sin embargo, vosotros habíais optado definitivamente por vivir en paz; el vigor quedaría para la caza, los combates rituales de Samhain o para saltar las hogueras la noche que precedía a Beltaine, justo antes de abandonaros a la magia sexual azuzada por la caelia. Quién os iba a decir que al final seguiríais la senda que marcó Antíloco, cuatro siglos antes en Grecia, cuando decidió abandonar su escudo…

Sin caetras ni lanzas vivisteis años de armonía y prosperidad; esa felicidad continuada que jamás habíais probado, que solo parecía posible en los cantos de los bardos. Nacieron y fueron creciendo vuestros retoños, que iban viendo cómo el perímetro amurallado se cubría de nuevas casas al tiempo que se multiplicaban labrantíos y ganados, aunque siempre respetando los bosques, fuentes, prados y peñas: todo es sagrado. Vivisteis como os habían recomendado los hombres consagrados al espíritu, aquellos sabios que destellaban en una infancia ya lejana, como ahora os señalaba Amma, “la mujer espiritual” cuyos ungüentos os sanaban, cuyas palabras os reconfortaban y cuya luz profética os hacía mantener el equilibrio como humanos con la naturaleza y el más allá. Esas tres partes que advocaban los trisqueles de vuestros dinteles, colgantes y tatuajes parecían predicar la armonía del universo. Hasta ese día aciago, cuando un guerrero malherido de otro asentamiento no lejano, que a duras penas alcanzó en su desesperada huida vuestro poblado, os anunció, con mirada alucinada antes de expirar, que miles de invasores extranjeros, tan poderosos como sedientos de riquezas, estaban conquistando nuestras tierras celtibéricas. Entonces entendisteis la pesadilla recurrente de Amma sobre los lobos hambrientos… Nada volvería a ser como antes. La isostasia cósmica se había quebrado para siempre. Y ahora vosotros os veríais obligados a quebrar aquella promesa de Antíloco que os había hecho tan dichosos…

«ARDIERON TODOS MIS SUEÑOS.

Fuga en cinco tiempos con final ígneo«

- Entrada falsa

Como tantos pueblos de la Celtiberia, como la propia Celtiberia, Griegos es la expresión de la frontera. Se alumbran cuatro ríos en su muela de San Juan, tres de ellos abocados hacia el Mediterráneo (Júcar, Guadalaviar y Cabriel) y el más relevante, el Tajo, con vocación Atlántica. Esa muela también fue muga/frente en la guerra civil y alberga los cuerpos de un puñado de soldados republicanos rescatados por la Ley de Memoria Histórica. Griegos fue arrasado en ese conflicto, precisamente por estar en medio de las operaciones. Nuestro protagonista descendía de allí y, tras su largo e intenso periplo vital, retornó a sus raíces en un retiro buscado. No es un fugado cualquiera nuestro héroe, es un fugitivo con plena consciencia de huida. Se puede decir incluso que encarna la fuga misma. Se llama Basilio Belinchón Bello, y su nombre de guerra no podía ser otro que BBB (aunque no participó en ninguna, siempre estuvo en guerra). Su genética materna hacía honor a su segundo apellido porque era Basilio, incluso a sus setenta y tres, un hermoso ejemplar: espigado, fuerte y distinguido, con abundante cabellera plateada, expresivo y de armónico rostro. Parecía Basilio un basileus griego, muy en consonancia con el topónimo de sus ancestros. Pese a esas monárquicas apariencias, Basilio estaba señalado por el destino republicano que escogiera su familia. Dos hermanos de su abuelo materno habían caído con las armas del Ejército Popular, desconociéndose aún hoy el paradero de uno de ellos. Su casa familiar fue indistintamente bombardeada por las baterías republicanas de la muela de San Juan y por la aviación rebelde. Su familia, como tantas otras, lo perdió todo durante la contienda y, luego, experimentaron la implacable represión de los vencedores.

Su abuelo paterno, Eufemio Belinchón, también combatió en el bando republicano y, aunque sobrevivió al enfrentamiento fratricida, fue abatido por un francotirador nazi cuando estaba a punto de alcanzar el ayuntamiento de París con la nueve, aquel memorable agosto de 1944. En honor a su heroica memoria Basilio se afilió al Partido por antonomasia (PCE) cuando boqueaba el franquismo, y desde ese entusiasmo internacionalista jaleó la revolución cubana y su onda expansiva por América Latina con el Che como roja estrella polar. El nieto del republicano que se apagó a la entrada de la Ciudad de la Luz fue siguiendo todas las luchas de liberación y se fue decepcionando progresivamente. No le decepcionó la transición española porque él, desde sus albores, la vislumbró como “continuidad franquista con algunas concesiones”. Su dominio del francés y la circunstancia de tener familia en el país vecino, le empujaron a culminar sus estudios en la capital del Sena. Allí le estalló la revolución de mayo de 1968, en la que participó con la entusiasta masa estudiantil coreando consignas utópicas que jamás pudo cumplir y que recordaba con nostalgia: Ne travaillez jamais! Cuando acabó el fulgor utopista, casi a la vez que sus estudios, encontraría trabajo como profesor en un liceo de los suburbios parisinos.

Quizá por su ADN marxista, por su educación tricolor o por determinada predisposición genética, era Basilio una mente estructurada, organizada, sistemática, lógica, coherente, entre cartesiana y sartriana… El caos, que también consideraba y valoraba, quedaba fuera de su sistema de pensamiento, no de su vida. Pero dejémosle expresarse a él mismo, pues vamos a tener acceso a algunas de sus reflexiones destiladas durante los “ensimismamientos” -la esencia y finalidad de su última fuga- que experimentaba en sus paseos diarios por el incomparable entorno natural de Griegos.

Repaso mi vida en estos ensimismamientos rousseaunianos y veo que está atravesada por un espinazo de coherencia. He creado sentido conscientemente según unos principios y unos fines. Por eso no entiendo las fatuas luminarias que me rodean. El mundo ha estallado irreversiblemente y el caos ahora lo rige todo, sin decoro, obscenamente, en un páramo de ceros y unos. Mi software de coherencia, más adquirido que congénito, no sirve para nada en este chafarrinón de impactos inmediatos, de relatos efímeros en permanente punto de fuga, en medio de esta interminable sucesión de burbujas espectacularizadas por miserables intereses.

Basilio era percibido en el pueblo como un eterno paseante solitario. Saludaba con cortesía a sus paisanos, departía con ellos de asuntos insustanciales a veces. Todos se preguntaban a qué había venido al pueblo ese individuo peripatético; hasta que un día Julito, el de los Tardos, se lo preguntó a bocajarro: “A reencontrarme con mis raíces”, fue la respuesta que parece dejó satisfecho al oráculo de la opinión pública local. Basilio tuvo que recurrir a ese tópico porque no iba a desvelarles al chico y a sus convecinos que lo que realmente le había traído allí era, siguiendo la estela de Rousseau, ni más ni menos que “resintonizarse con sus latidos interiores”.

Se preguntaban también en el solar de sus ancestros sobre su pertinaz soltería. No se le había conocido esposa ni acompañante. “Es un tío raro y solipandas”, había sentenciado el sanedrín local ante el enigma. No sabían, ni debían saber, que Basilio era bisexual de fábrica, aunque fuera asumiendo, cada vez más, una condición homosexual que nunca fue muy militante y que se iría diluyendo con su pulsión sexual. Pero Basilio estaba ya en otros desafíos que sobrevolaban instintos y pulsiones primarias para perderse en los circuitos cerrados de la reflexión y del pensamiento…

¡Qué diablos por qué negarlo! tengo capacidad para escrutar la Historia para ver el sinsentido de los prejuicios y las pasiones humanas debe ser un don otorgado por los dioses… vi tan claro en su momento lo ridículo de la moral nacionalcatólica la engañifa de la transición la miseria del juancarlismo y cuando parecía que íbamos a aprender de todos esos mitos derribados compruebo con tristeza que vuelven a campar otros ataviados de un nuevo puritanismo… parece imponerse ahora en la aldea global una estulticia customizada por la era digital con una inquietante sintomatología: miseria políticamente correcta dictadura tóxica de las redes y de las tendencias omnipresencia de los relatos falaces desprecio de la ciencia y de la inteligencia imperio de la fruslería etc.

II. Exposición

Cuando parecía que se había instalado en una continuada ataraxia peripatética, hubo un acontecimiento que marcó muy hondamente a nuestro protagonista, desplazando su habitual estado de melancolía creativa hacia el cabreo, la desesperación y la depresión. Regresaba de visitar las trincheras de la muela de San Juan, donde se habían dejado pudrir los soldados leales al gobierno leal hasta que fueron rescatados no hace mucho; cuando entraba en el pueblo escuchó a unos adolescentes portadores de las inconfundibles pulseras rojigüaldas canturrear el Cara al sol como si fuera un tema de trap o una bachata más acompasada con birras. No pudo por menos que relacionar lo que estaba viviendo con las trincheras-tumba republicanas que acababa de visitar… Era un inevitable acto reflejo de un cerebro sistemático, relacional, en permanente búsqueda de sentido y coherencia. Esa cartesiana maquinaria mental le indicaba que en estos tiempos todo había perdido su trascendencia semántica, que solo quedaba el efecto o la carcasa que se presentaban ante aquellos críos como “algo molón”. Esa tarde necesitó más que nunca su paseo ensoñador para poner orden en un desconcierto que evolucionó hacia el desasosiego interior.

Ya escoltado por los pinos asalmonados, rememoraba un Basilio “ensimismado” a los abogados laboralistas masacrados en Atocha, a tantos crímenes y atentados perpetrados por los cachorros de la ultraderecha, cuya maligna psicología diseccionó con precisión y vuelo poético la película Camada negra. Sí, él había conocido esa jauría miserable cuando regresó a Madrid en su juventud, él sabía lo que había costado desligarse de esa terrible herencia guerracivilista y ahora, azuzada por una orquestada “guerra cultural”, resurgía en versión desdramatizada de entertainment 3.0. Y no era asunto baladí, porque hasta el congreso de los diputados había llegado la ola neofranquista.

Qué poco le cuesta a este mono sin pelo olvidar aquello que lo ha abocado a la destrucción. Cada generación tiende a hacer tabula rasa, a despreciar las enseñanzas del pasado, a construir su propio relato desmemoriado. Solo que ahora la entronización del caos y la tiranía de la seudodemocracia pop de las redes sociales están desanclando los asideros fundamentales de la memoria colectiva. Al colapsar los pilares prescriptores, al haberse despreciado la solidez intelectual y desterrarse para siempre la coherencia discursiva, todo es válido en el gran bazar de los relatos amplificados en ceros y unos. Vale igual un roto conspiranoico que un descosido reaccionario; cualquier jirón de storytelling al que pueda instintivamente aferrarse una desorientada audiencia en busca de espacios de confortabilidad ideológica afín, se da por bueno. De hecho, los discursos preferidos son, en estos tiempos de omnímodo pragmatismo, aquellos que resultan por simples más exitosos. Y sobre ello pivota la política, la comunicación e incluso lo que queda de moral…

Su miocardio político latía escéptico hacía tiempo, pero se ilusionó con el fenómeno de Podemos, con ese alborear de una alternativa colectiva diferente en el epicentro de la penúltima megacrisis del turbocapitalismo globalizado. Al final, sobre la explosión democrática de los círculos se impuso el dirigismo pragmático -que no fue tal- al tiempo que afloraban las carcomas miserables de la condición humana. Pero ya nada sería igual, el relato de la transición estaba herido de muerte y el juancarlismo había desvelado su faz corrupta y sus vergüenzas. Todo volvió a reconstituirse aparentemente, pero ya nada sería lo mismo. Luego vino la avalancha furiosa del aletargado nacionalismo español, resucitado por las embestidas de su némesis catalana, ambos en pos de una entelequia. Fue entonces cuando Basilio decidió refugiarse definitivamente en Celtiberia, tierra de perdedores y huidos. Inició una ceremonia de despojo plenamente consciente que le hacía feliz ya en el proceso estoico…

Has logrado prescindir cada vez más de más cosas. Eso te hace fuerte, muy fuerte, Basilio. La gente naufraga en el escollo de sus vicios, de sus obsesiones y sus enganches. Hay cada vez mayores evidencias científicas de que vive más quien ingiere menos, y hace tiempo que te abonaste a esa frugalidad. Pero hay otra frugalidad mental, más urgente y necesaria si cabe, una austeridad conductista que te aboca a que lo insustancial te resbale, que te permite surfear tantos problemas que a muchos de tus semejantes acaban por desquiciar… Qué diablos, en esta emergencia medioambiental lo esencial es estar vivo y respirar, lo demás viene por añadidura. Con tal fin has logrado desdoblarte ante las problemáticas, sin parecer distante, sin estar desconectado de tus congéneres. Eso es lo que dicta tu humanismo bien entendido. A veces, así lo has confesado, te han asaltado sensaciones de desprecio por algunas gentes, pero rápidamente has reprimido ese sentimiento aferrándote a una explicación justificativa. No quisieras convertirte en un Raskolnikov, ni mucho menos en un puritano. Tu distanciamiento de lo humano, Basilio, debe ser empático y tiene más que ver con el de los ascetas o los místicos, aunque tú no creas en ningún dios, ni siquiera en los que te has ido construyendo para sobrevivir.

- Sección media

De Griegos a Castilgriegos, el castro celtibérico de las proximidades de Checa, en los montes Universales adscritos a la provincia de Guadalajara. Allí reservaba el destino a nuestro protagonista un penúltimo giro que reforzaría sus convenciones eremíticas. Una peripecia que demolería el muro de contención de su estoicismo…

En el yacimiento le esperaba su amigo Néstor Mansilla, otro abonado a la fuga mundi. Tenía casi la misma edad que el basileus y también se había refugiado, hacía ya una década, en su pueblo, justo cuando se jubiló como catedrático de literatura en un instituto de Cuenca. Se había confinado para escribir, una pasión tan persistente como poco aireada por su parte. Basilio, gourmet literario, lector en extremo exigente, aseguraba que Néstor le había otorgado algunos de los mejores pasajes escritos en nuestra lengua: “un difícil equilibrio entre tradición e innovación, entre claridad y complejidad que solo alcanzan los grandes”. Y ahora, este pariente de uno de los guerrilleros que desde el campamento de El Tormón asaltaron Calomarde en noviembre de 1947, estaba fabulando aquella empolvada gesta en un texto de nuevo inclasificable. Néstor vivía al margen de cualquier asomo de fama o prurito literarios. Creía que el mundillo editorial estaba regido por lo liviano y lo políticamente correcto, por las tendencias del momento, tan oportunistas como poco trascendentes. Creía que ahora ese mercado de los libros había instaurado una censura mucho más implacable -por sibilina- que durante el franquismo, fundamentada en ridículos “cánones comerciales”. Despreciaba todo aquello por considerarlo vanidad, mera distracción. La discreción eremítica formaba parte de su poética literaria, aunque también era una manera de protestar contra la deriva de un mundo ruidoso que detestaba. Publicaba con una pequeña editorial de Zaragoza y le bastaba con que le leyera algún amigo. No escribía para los demás. “No me jodas Néstor”, le contradecía Basilio, “todos los escritores necesitáis comunicaros con los lectores, de una u otra forma”. “Puede que casi todos, yo no; a estas alturas de mi decepción total solo creo en la escritura como vía de autoconfesión: es mi manera de relacionarme con el mundo. Necesito pensar tanto como respirar y pienso escribiendo. Es una conversación necesaria, anhelada conmigo mismo. Si los demás quieren entrar en ese dialogo, me congratulo, pero el sentido principal es mi autoconversación. Si no lo hiciera, créeme, me volvería loco”.

- Me parece bien esa charla interior, pero el mundo está ahí, Néstor, no podemos obviarlo…

- El mundo que no entra en los confines de mi literatura me trae sin cuidado. Esto no tiene remedio, Basilio. Parecía que ya habíamos superado el catastrófico siglo XX y, ya ves, ahora nos despierta de la Arcadia digital la guerra de Ucrania y sus consecuencias. A la espera del Armagedón solo nos quedan estos bosques y esto (se lleva el índice a la sien).

- Te refieres a la razón, al pensamiento…

- Me refiero a ese universo que hay dentro de nuestra cabecita, donde habitan tantas neuronas como estrellas en el cosmos. Nos basta con navegar allí, construir nuestros mundos, alumbrar, con la magia de la sinapsis, las únicas realidades virtuales que nos pueden hacer felices. Me refiero a la imaginación creativa, el único territorio no maleable, el único que nos pertenece.

- Ese universo tiene sentido en diálogo con el mundo. Eso ya lo sabían los celtíberos, que seguro estaban menos maleados -como tú dices-, precisamente por su comunión con la naturaleza…

- Los celtíberos se mataban entre ellos por un puñado de monedas, también participaban de la hibris del poder; me juego lo que quieras a que encontraríamos algún Putin entre ellos…

- Y también algunos héroes, seguro, y otros que bregaban por el bien de la comunidad…

- Eso es literatura. El problema surge a la hora de paralelar lo que tenemos aquí (se toca la cabeza) y lo que hay allá (mira al entorno), eso que llaman realidad. De eso trata El Quijote, esa es la madre del cordero de la literatura, de la vida. Yo he renunciado a la vida y a la realidad para refugiarme en la literatura.

- Basilio se quedó pensativo durante casi un minuto. No me extraña. La realidad es sufriente, inasible, caótica, los mundos imaginarios puedes más o menos aspirar a controlarlos. Pero hay algo en esa actitud de cobardía…

- Yo reconozco que soy cobarde. El mundo ha dejado de interesarme y me he apeado de él. Ya no aspiro a acompasar mi mente con lo real.

- Tu cóctel de misantropía, solipsismo y pesimismo es insuperable, amigo. Exclamó Basilio con una cómplice sonrisa a media asta.

- Simple constatación de los hechos, querido amigo idealista, o sea todavía obsesionado en meter la inaprensible, caótica realidad en tu cabeza

- Última sección

Basilio creía que había alcanzado el clímax de su elección ermitaña. El jodido Néstor siempre acababa influyéndole, ¡su pesimismo era tan convincente!: garantizaba una coraza de seguridad en tiempos de zozobra. Sintonizaba, además, con una pulsión fatalista que se había ido consolidando en su cabeza desde su huida a Griegos. El apocalipsis estaba cerca. La Tierra estaba sentenciada (lo certificaban los informes científicos) y estaba activando sus postreras alarmas como las siete plagas: ciclones, inundaciones, Filomenas, polvo sahariano, olas de frío y calor extremas, sequías, pavorosos incendios, sismos… Y, por si fuera poco, los humanos nos empeñábamos en aproximar la hecatombe contribuyendo al calentamiento global, azuzando guerras y, últimamente, reactivando el terror nuclear… El siglo XXI empezó con una performance de terrorismo islámico en Manhattan y puede acabar con una traca final también provocada por la estupidez del mal llamado sapiens.

Se miró en el espejo y no se reconoció. Hacía tiempo que no se reconocía. Se había quitado la barba que llevó desde la juventud -esa que le otorgaba el aire de rey heleno- y seguía sin encontrarse. Tampoco se encontraba ya en ese sistema de pensamiento que durante tanto tiempo fue un engranaje de logos engrasado; ahora se había atascado, chirriaba, se cuarteaba… Solo le quedaba ese territorio que le cercaba: sus pensamientos también se circunscribían a ese pequeño perímetro de Griegos con su aire puro; en medio de la hecatombe ideológica, él era ese terruño y poco más. En esta retirada pesimista, supuestamente irrevocable, a la espera de ese Armagedón desacralizado en el que cada vez creía más, le esperaba a nuestro protagonista el último punto de giro: una fuerza no desconocida pero cuya intensidad llegaría a asustarle y sorprenderle.

La encontró fortuitamente en un paseo, cuando ella se afanaba en localizar un paraje montaraz próximo al que Basilio se ofreció gentilmente a acompañarle. Caminaba briosa Lucía mientras lucía un cuerpo atlético que no aparentaba sus cuarenta y siete. Él se sintió atraído desde el principio por ese físico, por ese porte de montañera enérgica y flexible a la vez, por su fluida y atenta conversación. A ella tampoco él le fue ajeno. Se volvieron a encontrar en el bar, a la hora del vermú del día siguiente. Basilio la invitó a una ronda, se sentaron juntos en la terraza y continuaron la conversación acariciados por un sol de incipiente primavera. Lucía le convidó esa noche a su casa y allí, tras la cena vegetariana que se coronó con una copa de Armagnac, caldeados ante la chimenea, ardieron en pasión no tan repentina.

En el paseo del atardecer siguiente a aquella inolvidable noche sabatina, Basilio se cercioraba, con los árboles por testigos, de que la vida es siempre sorprendente: la vida desborda las coordenadas cartesianas, los planes y los sueños acariciados, las inercias del cuerpo y de la mente. Lucía había llegado como una arrolladora primavera en medio de la placidez otoñal que él había escogido y deseado, que había estado disfrutando y que había soñado prolongar hasta el día del Juicio Final. Pero -parece mentira que todavía no lo hubiese aprendido- la existencia no se puede programar. En su fluir incontrolable las mejores cosas acaecen cuando menos te lo esperas. ¿Quién le iba a decir a él que viviría los mejores momentos del sexo asociados al dígito 70?, en su setentena y en esa década del siglo pasado (cuando floreció su libido más libertaria). ¿Quién le iba a decir a Lucía -así se lo confesó- que, en pleno retiro y tan harta de relaciones sentimentales frustradas por anodinas, iba a reencontrar la pasión con un viejo en fuga que había atrancado la puerta de los sentimientos?

Volvieron a quedar la semana siguiente. Lucía era profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza y solía recalar en Griegos de jueves a lunes. En el exterior la nieve iba fundiéndose, en el interior de ambos la primavera se había convertido en un verano ardiente que celebraban cada velada. Comida, conversación al cabo del fuego, licores y sexo… Se conjuraron ambos para que su relación fuera una fiesta, un ejercicio de libertad buscada, sin ataduras ni dependencias, sin las amarras y débitos de la pareja convencional. Dos soledades que, de tanto en tanto, se acoplaban para complementarse y enriquecerse azuzados por el deseo. Lucía se alimentaba de la experiencia de aquel “galán otoñal” -así lo percibía- perfilado por un saber metódico, escéptico y a la vez comprometido con las causas justas. Basilio libaba la energía de aquella joven madura, conectada con la era digital participativa -admiraba su dominio de la tecnología y de sus potencialidades-, con las nuevas corrientes progresistas que él no acababa de comprender: feminismo 3.0, ecologismo, animalismo… En contacto con el espejo de Lucía, por fin se reconoció Basilio: quedó reflejado como un progre del siglo XX, varado en un marco mental que ya había sido superado. Así se lo hizo saber una noche sin luna a su amada, entre los gin-tonics que sustituyeron a los licores tras la ceremonia amorosa. Ella no le contradijo, pero le hizo valorar la importancia de los compromisos sociales que él había venido asumiendo, base sobre la que se construía la nueva alternativa de izquierdas. Pero él seguía fustigándose, paseo a paseo, encuentro a encuentro, con esa cantinela que le recordaba que era un trasnochado, un ejemplar descatalogado, un apocalíptico empantanado en el “cualquiera tiempo pasado fue mejor”, un fracasado. Lucía le recriminaba frecuentemente esa autoflagelación contraatacando: “eres el cerebro más vivo y joven que he conocido”.

- Final

El comienzo del fin de aquel estado de frustración y queja continua -la última sorpresa del destino- llegó la víspera de San Juan, en una mañana fresca que saludaba el triunfo del solsticio. Nuestro héroe que se creía antihéroe, escoltado por los pinos, se aferraba ahora a su conocimiento humanista de la ciencia, especialmente de la física y de la astronomía, para saltar desde allí a un relativismo que ansiaba abrazar pero que se detenía en los límites de su mente, en ese universo infinito del que hablaba Néstor (“¿no había quedado en olvidarse de ese amargado?”)…

Es todo tan relativo… El sol, que ahora alcanza su cénit solsticial, como cualquier estrella del universo, empezará su largo proceso de destrucción dentro de cuatro mil millones de años. Y la vida desaparecerá, si no lo había hecho antes… ¿Para qué tanto afán, para qué tanta obsesión por la riqueza y el poder? Ya lo profetizaban el Eclesiastés y el Apocalipsis, en los que cada vez me sumerjo con más fruición. Qué afanes más tontos tenemos estos animales que la biociencia define como algoritmos biológicos, driving data de carne y hueso. Nuestro hardware biológico se podía moldear fácilmente con softwares determinados, por lo que no entiendo esa manía esencialista que tantos tenemos por encuadrarnos en aprioris, en perpetuar los marcos mentales que nos dan seguridad (falsa). Aquí mismo, en este pueblo, ¡es tan fácil meter a alguien en una casilla y mantenerlo ahí hasta que lo lleven a la tumba!

Flexibiizar, cambiar, superar marcos…; no le cabía ninguna duda de que ese era el reto, ¿pero con qué rumbo? En esa tarde interminable recibió la llamada de Néstor. No le cogió el teléfono. Había decidido saltar por encima del apocalipsis. Lucía le recibió esplendorosa, con la cena sobre la mesa y el fuego azuzado. La noche era fresca, pero aquella hoguera era también parte del rito sanjuanero. Cenaron con gustosa frugalidad mientras desgranaban una jugosa conversación que acaparó Lucía. Le habló de su hijo quinceañero, Felipe, un flipao de la tecnología que ella había intentado entender y que acababa aportándole muchas cosas. “Con él he aprendido a no juzgar de antemano, a intentar entender lo distinto, a valorar los mundos virtuales, pero, ante todo, me ha enseñado el amor a la vida tal como viene. Felipe es vitalista por encima de todo y, como su generación, está instalado en un carpe diem que se expande hacia la esfera digital. No juzga, vive; quizá porque todo se haya vuelto tan complejo que es difícil juzgarlo. Como cada día, cada época tiene su afán, querido carcamal”. Lucía lo miró con ternura y lo besó. Basilio seguía callado, rumiante. Ella siguió: “difícilmente podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar un día, una noche… como esta”. Le acarició el pelo -sabía que eso le gustaba especialmente- y él se dejaba mientras su cerebro batía pensamientos a una velocidad de vértigo. “Esta especie no tiene remedio, como tú repites tanto, pero nosotros sí”, Lucía sonreía mientras le susurraba con sus letanías. Se oía la gente afuera, se reflejaban en la ventana las llamas de las fogatas, y entonces ella le desafió sin perder el gesto risueño: “Y esta noche no es una noche cualquiera…”.

Basilio pareció activarse. Cogió el tabardo, hizo un gesto cómplice a Lucía, y ella también se abrigó. Salieron rumbo a la plaza donde ardía la hoguera principal. Basilio se quedó obnubilado con el fuego. Abrazaba a su amante mientras arrojaba a la pira todos los corsés mentales que le habían atenazado. Vio arder allí a Néstor y también a sus múltiples yoes que se iban consumiendo con las llamas purificadoras. Había llegado su apocalipsis entre una mezcla de irreversible pérdida y liberación. Se aferraba con fuerza a Lucía, quien parecía cómplice de su aquelarre, siempre con la mirada enredada en las piruetas ígneas. Esa ineludible crudeza de lo real, que tantas veces había escamoteado entre malabarismos intelectuales e imperativos morales, se le presentaba ahora inexorable. El tiempo se había detenido, solo quedaban las llamas, los gritos celebrativos y el tacto de un cuerpo amado. Deseó congelar ese momento en combustión, eternizarlo. Entonces entendió que había llegado su apocalipsis y que era gozoso: cual ave fénix, estaba renaciendo un nuevo Basilio.

«LA CUEVA DE LAS CAZOLETAS«

Acudías a la cueva de las Cazoletas en señaladas ocasiones, sobre todo cuando algún asunto te rumiaba el estómago. Descubriste aquel enclave por casualidad, cuando buscaste refugio en ese peculiar abrigo ante el acecho de una aparatosa tormenta veraniega. Ahora tienes una relación especial con ese enclave, ubicado en los aledaños rocosos de un poblado celtibérico con muralla ciclópea del siglo III a.C., en la frontera entre las provincias de Soria y Zaragoza. Incorregible arqueólogo, sueles vagar por los campos en busca de vestigios; aquella tarde, nada más escampar la tormenta, examinaste aquella cavidad, distinguida por unas oquedades en forma de cazoletas que remataban la techumbre natural y se expandían por una pared también de arenisca. Comprobaste que ese abrigo -no alcanzaba para la denominación de cueva, aunque seguías empeñándote en ello- estaba justo en la mitad del trecho entre el oppidum y la necrópolis celtibéricos. Seguro que tenía una función ritual vinculada a los ancestros… No sabías cómo explicarlo, pero experimentabas una atracción especial por aquel emplazamiento… Con el tiempo comprobarías que allí se canalizaban preguntas y respuestas, allí se activaba la magia. Lo pudiste comprobar cuando, tras pasar allá la primera noche de otoño, acompañado de una vela y una botella de vino, todo parecía hablarte, hasta el desolado paisaje que anuncia la árida Celtiberia aragonesa. Encontraste respuestas, casi siempre cifradas en los cascos de vino allí abandonados, te parecían signos de un oráculo revelador. Una vez el vidrio aparecía anegado por el agua, otra con dos cucarachas que, al ser liberadas, corrían distinta suerte -la primera se perdía por un cepellón de hierba, la más rezagada se precipitaba en un agujero-, en otras visitas la botella había sido tumbada por el viento o colonizada por telarañas. Hubo momentos en que el abrigo no te dejaba subir, manifestándose con un imprevisto temporal o con la detención inexplicable del coche. Era tan exigente esa cicatriz pétrea que imponía ritos tan extraños como imprevisibles. Posiblemente le ocurriera algo similar a los “hombres sagrados” de los tiempos prerromanos que la eligieron como németon.

Una tarde, cuando el sol iniciaba su derrumbe hacia el páramo, irrumpió un hombre (era extraño encontrarse a alguien en aquellas soledades). Te percataste mientras estabas libando tinto con tus espíritus -cada vez más familiares para ti- y todavía no te queda claro si aquel tipo de mediana edad y de identidad desconocida era un humano o un espíritu. Te preguntó con un acento extraño por la liturgia que oficiabas, por aquel lugar, por su historia y, sobre todo -insistía-, por su significación. Parecía realmente interesado, y con esa misma naturalidad con la que llegó se perdió hacia la raya aragonesa. Pensaste que si realmente hubiera sido un ángel hubiera hecho mutis por el foro del atardecer, como en los finales de los westerns… Quisiste encontrar la respuesta en el penúltimo trago, mientras el astro se acurrucaba para el sueño entre las líneas onduladas del Alto Jalón.

Justo al año de ese encuentro, volviste a las Cazoletas para encontrar una respuesta a tu relación con Amelia. Esa mujer era un enigma: un día te proclamaba su amor, otro te despreciaba, sin venir a cuento te follaba salvajemente, muchas veces se manifestaba indiferente… Habías dejado en tu postrera visita, haría veinte días, una botella en pie; ahora estaba tumbada y habitada por un par de cucarachas que se resistían a dejar su refugio. Mal augurio. Sacaste otro vino embotellado acompañando los tragos con marihuana recién cosechada en el otoño incipiente. Ese cóctel te estaba adormilando y fue entonces cuando ella apareció. Parecía haber salido del asedio numantino, sus ropas lo denunciaban y también sus rasguños; se te quedó mirando, te invitó a ir con ella, esperó unos instantes y se fue. Volviste otras veces, con marihuana, sin ella, siempre con vino y, como mucho, se sucedían las señales habituales… El día de año nuevo de 2020 fuiste a la cueva de las Cazoletas por inercia, sin haberte preparado. Te olvidaste hasta del tinto. Necesitabas aire, tras la copiosa y aburrida comida familiar. Te recostaste sobre la piedra, acariciada por el sol menguante de la atardecida. Ella llegó suavemente, esta vez sin heridas, relumbrante, bella, pero con la preocupación impresa en su rostro armónico. Te hablaba celtibérico; un interlocutor ajeno a esa lengua hubiera interpretado por sus ademanes que estaba hablando de algo inquietante, pero tú entendías perfectamente cada una de sus palabras sin haber escuchado previamente esos sonidos. Algo terrible iba a pasar, te revelaba. Hombres y mujeres habían abandonado el equilibrio impuesto por los dioses, los humanos se habían olvidado de que forman parte de un todo, integrados con la naturaleza y con el más allá, el mundo de las nieblas y de los sueños. Te insistía en ello con cierta desesperación. Este ciclo maligno empezó con Roma y su imperium, pero ha seguido incrementándose y ahora nuestro hábitat sagrado está en peligro. Enfatizaba en sus gestos la urgencia y la vista aproximarse para cogerte de los hombros como si quisiera impelerte a actuar. Entonces te despertaste, sobresaltado. Había sido hasta ese momento la más potente y excitante de tus visiones -¿o era un sueño real?-, aunque la cueva de las Cazoletas no dejó de hablarte. Unas veces era el viento, la lluvia otra, los objetos que allí recalaban por azar, providencia o magia. Desde aquel encuentro te implicaste en la lectura de textos sobre catástrofes ecológicas y también sobre la religión celta que, al parecer, había normalizado esa fusión con lo natural. Eras cada vez más pesimista con el horizonte de una humanidad que despreciaba su planeta, abusaba de él, lo sometía a un estrés que lo conducía a un deterioro manifiesto en síntomas como el cambio climático. Y en esto llegó la Covid 19 a Europa a finales de aquel invierno inquietantemente cálido.

Aquel noviembre de 2020 estabas desquiciado por esa pandemia que se había llevado a tu madre, como a tantos otros ancianos del pueblo, y que hacía estragos en Zaragoza, donde residías. Habías prometido no tentar a la magia: ¿había sido ella quien desencadenó la pandemia? La magia desata fuerzas incontroladas que también habitan en ti. No pudiste cumplir tu promesa… El enclave te resultó más familiar que nunca, buscaste señales en objetos, meteoros, animales y vegetación, mutaciones en la orografía de la roca. Cualquier indicio bastaba: aquel abrigo era muy elocuente si sabías escuchar. Retornase al rito del tinto de Calatayud, de nuevo acompañado del cannabis que habías cultivado con esmero. El espacio-tiempo parecía haberse dilatado para abrir paso a una figura masculina que cada vez se hacía más nítida: era calvo, con la toga de los senadores romanos ensangrentada; apenas podía tenerse en pie, pero amagaba con decirte algo. A lo lejos, sosteniendo un puñal la vislumbraste de nuevo, con una expresión de cruel satisfacción que la hacía más bella si cabe. Apuraste la botella y el último porro. Bajaste acelerado y aceleraste el todoterreno. Te paraste en un claro de luna hasta recobrar las pulsaciones. Tras quedar varado en un limbo de la mente, ahora lo tenías claro: ella te revelaba que había que matar al romano esquilmador que llevamos dentro para salvarnos de este tiovivo endemoniado de autodestrucción, la verdadera pandemia. Pero, al mismo tiempo, sabías que los dioses o los espíritus se expresaban con signos contradictorios, que no pocas veces eran los enemigos quienes traían las buenas nuevas; así también supiste que el virus que vino de China nos abandonaría para los idus de marzo.

«ARDACHO«

Me lo contó mi amiga Lola, la “femera girl” -nombre de guerra para reivindicar su ruralidad- que procedía de Malanquilla, un pueblo perdido en la frontera entre las provincias de Zaragoza y Soria. Lola es una mujer concienciada, una ruralista de izquierdas que lidera una asociación con la que llenan de actividades lúdicas, reivindicativas y culturales los veranos. Me narró aquella historia de infancia como el despertar de su conciencia de clase en la lejana Celtiberia de la década de 1970.

Su padre, el tío Juanín, se llevó sus dos hijas pequeñas para sacarse 10.000 pesetas de jornal, una fortuna para ellos. Lo había contratado ese señorito de Madrid, un gerifalte de no se acordaba qué empresa “de esas tochas”. Joaquín entresacaba, entre gritos y agitando el garrote, a los jabalíes mientras los señoritos esperaban apostados la estampida. Las niñas y la madre servían viandas, cartuchos y demás intendencia entre tiros, quejas (cuando fallaban) y celebraciones. Loli se acomodaba a aquella situación que entendía vergonzante, como se había acomodado a acarrear las carretillas de ciemo, incluso cuando no podía evitar toparse con aquel guapo chico de Zaragoza que venía en vacaciones y la hacía sonrojar. Su hermana Isabel se reconcomía; desde muy pequeña tuvo altos vuelos y no soportaba aquella mascarada de pólvora y sangre. Su madre y su padre insistían ante sus quejas de “niñas finas” que ese dinero podía ayudar a la familia unos meses, porque las cosechas no habían sido muy favorables esos últimos años de sequías. El éxodo de vecinos, que venía acelerándose desde la década anterior, no había mejorado mucho las cosas para los resistentes que quedaron. No quedaba otra salida que trabajar para los nuevos amos, los que se habían quedado con la mayoría de los labrantíos a golpe de billete y los que se hicieron con los montes para montar cotos cinegéticos. Loli, que amaba esos montes, esos bosques y sus animales no concebía que esa gente ajena a aquellas tierras, sus tierras, encontraran placer con esa orgía de sangre y fuego.

A ello se entregraron durante las dos jornadas de ese puente de todos los santos que siempre se había celebrado de manera singular en la comarca: iluminando calabazas, mordiendo manzanas en un balde de agua o pidiendo dulces, tradiciones de raigambre céltica que posteriormente los americanos empaquetaron y comercializaron globalmente en su Halloween. Esa fiesta que siempre les fascinó, ahora a aquellas dos crías se les hacía insoportable, sobre todo aquel banquete que con su madre cocinaron y sirvieron en la finca del señorito. Los de la capital quedaron muy contentos, les dieron buena propina y los emplazaron a una nueva cacería. A consecuencia de tanto trote montaraz, a Juanín se le quebró el menisco días después, gastándose parte de lo ganado en visitas médicas a Calatayud. “Si ya te lo decía yo, que este no era tan buen negocio”, se quejaba Loli mientras su madre le hacía gestos para que callase.

Lola me contaba que a su padre toda esa ceremonia le parecía normal. En su mundo las cosas eran como eran, los señoritos mandaban y ellos estaban a su servicio: “así ha sido desde que el mundo es mundo”. Eran hijos de una era donde la supervivencia humana estaba por encima de la naturaleza y de los seres vivos; eran, además, hijos de una dictadura que les había castrado el pensamiento, que fue lo peor del franquismo. Juanín solo veía una cosa extraña, muy extraña; no entendía, válgame Dios, por qué aquellos señoritos llevaban en las camisas aquel ardacho. Había visto en su larga experiencia de auxiliar cinegético clubes de cazadores luciendo en sus polos o chalecos jabalíes, ciervos e incluso liebres y perdices; pero un lagarto, dónde se había visto eso…. Loli le aclaró que aquel ardacho era el logotipo de una distinguida marca que llevaban los pijos de la ciudad, pero el hombre seguía sin entenderlo, no tenía lógica alguna.

Muchos años después, cuando Juanín ya estaba jubilado de cacerías y había minimizado sus labores agropecuarias, bajó con Loli al mercadillo de Calatayud. Había visto en un tenderete una de esas camisas con ardacho a 750 pesetas, 1.200 si portabas dos. El buen hombre creyó haber dado con una ganga, pero su hija le aclaró que aquello eran tejidos de mala calidad y falsificados. “Qué más me da, pero llevan el ardacho ese de los señoritos”. Se llevó dos, uno de manga larga y otro corta. Y en casa, se estaba probando el de color rosa ante el espejo mientras Loli aprobaba el pase; luego se lo mostró a su mujer, que despellejaba un conejo en la cocina, ufanándose de esa compra con ese ardacho tan chulo: “paezco un señorito”. Pero Justa fijó su mirada en ese extravaqante reptil, percatándose de que estaba descosido; así que, saltó como un resorte y lo arrancó de un zarpazo de la mano aún sanguinolenta. El ardacho quedó reconstituido con zurzidos tras el superberrinche de Juanín. El suyo era el único que habitaría un pueblo cada vez más fantasmal, pues, tras la muerte del señorito, ni los cazadores del coto se descolgaban por esas soledades con sus lagartos bordados. Loli se fue a estudiar a Zaragoza y su hermana se dejó “secuestrar” por un topógrafo de Soria que había caído por el pueblo para rematar un trabajo. Hasta la tía Floren, la hermana pequeña de Justa, la más guapa del lugar, que había ido al altar de penalti a los diecinueve años con su novio oficial (decían que la niña era del primogénito del señorito de la finca), se fue sin dejar rastro una mañana helada de san Valentín. Ya no había ni trasiego de apegos ni hombres del campo. Dos enormes tractores faenaban todo el predio agrícola del municipio. El único testigo de aquella edad dorada de cacerías y agitación en Malanquilla era el ardacho del jubilado Juanín, quien lo paseaba con orgullo todos los domingos y fiestas de guardar (ya no había ni cura para celebrar los oficios divinos).

«EPIFANÍA«

Fue una revelación. Estabas recostado sobre las piedras del salto del Batán, en el río Isuela, próximo a Calcena, y allí lo vislumbraste, como una epifanía filosófica sobre las aguas. Recordabas el pasaje de una obra de Sartre -no sabías cuál, ni siquiera si era del célebre pensador- en la que el protagonista descubre, con ingenuidad casi primigenia, que las cosas existen; tú te estabas preguntando ahora, precisamente. por la no existencia… ¿Y si desapareciéramos todos los humanos?; ¿tendría sentido este río, estos bosquecillos-galería de fresnos, sauces y álamos, estas piedras redondeadas acariciadas por la corriente que las viene labrando, los buitres leonados que nos sobrevuelan, los cercanos paredones calizos donde moran, los insectos, la cúpula de cielo, la luna en creciente que asoma? La revelación era incontestable: sí, todo cobraría sentido.

Observabas la perfecta geometría que las arañas tejían entre dos piedras fluviales para su paciente estrategia cazadora. No sabes por qué eso te llevo a pensar que nuestra especie era un elemento más de este atrezo cósmico, no el imprescindible como nos enseñaban y nos empeñábamos en creer. Todas las cosas parecían evolucionar según un plan, que probablemente estuviera basado en la inexorable supervivencia, en el mero devenir… Los humanos no podíamos saltarnos esa inercia del universo, por mucho que nos empecináramos en llenar de ruido discursivo el descomunal silencio cósmico. Tampoco nosotros teníamos sentido.

Repasaste tu vida y todo te pareció absurdo. Absurdos personajes interpretando una obra sin sentido. Por qué no asumíamos de una puñetera vez que bastaba con conformarnos con vivir. Todos los demás afanes eran vanos: el cosmos acabaría imponiendo su caos primigenio… Recordabas los curas que te educaron y su sacrificio por su noble causa –“haceros hombres de provecho, buenos cristianos”- te pareció más infructuoso y carente de lógica que nunca. Recordaste tus afanes en la universidad, igualmente inconsistentes, las falsas excelencias, las inútiles luchas contra un modelo dictado por el neoliberalismo aderezado con salsa boloñesa que acabo imponiéndose, como en el resto de los sectores (con otras salsas y otros sabores). Asaltaron tu memoria la ilusión naif de los primeros trabajos, la pasión de los amores primigenios, la pulsión del compromiso, los recientes afanes por encontrar una alternativa política al enquistado régimen de la Transición, la termita laboral, todas las pequeñas nuevas ilusiones disipadas en la trituradora nebulosa del tiempo….

En aquel locus amoenus el todo fluye entonado por las aguas, reverberado por el sol filtrado entre las bóvedas vegetales, era el presente, lo único que generaba sentido para ti; el pasado era pasado, regido por esa entropía sin ajuste final, y el futuro un apocalipsis anunciado. Los científicos venían anticipando desde hace décadas que estábamos asfixiando al planeta; los signos eran cada vez más inquietantes: se batían récords de infierno canicular en el Mediterráneo, pero también en Alaska, Canadá y Siberia…, las inundaciones se sucedían a la par que tornados en zonas templadas o nevadas en latitudes inéditas; acechaba el imparable deshielo de los casquetes polares, que propiciaría aún más la subida del nivel del mar… Entre tanto, la corriente del chorro estaba hecha unos zorros y en jaque la corriente del golfo (el mate significaría el adiós a la Europa temperada). Por no hablar de la desertificación, los voraces incendios que acarrean las cada vez más intensas y extensas olas de calor… El factor antrópico había convertido en total desajuste la esmerada entropía de la naturaleza.

El ser humano convierte al caos todo lo que toca, solo algunos de sus relatos adquieren cierto sentido; pero eso era antes de que todo deviniera relato, antes de la estúpida democracia pop de las redes sociales. Por eso, concluías, debiéramos llamarnos homo narrans (de sapiens no tenemos nada) o homo ferox (el paleontólogo Juan Luis Arsuaga presagiaba en una entrevista que el destino de nuestra especie era crear otra artificial más inteligente, menos agresiva, y desaparecer). Nos estamos empeñando en conjugar ese último verbo, pensaste mientras admirabas la penúltima luz vespertina tamizada por las hojas hasta lamer las aguas del Isuela. La insuperable geometría tejida de las arañas ahora se admiraba mejor, las cosas en la hora bruja parecían recuperar su color verdadero, como afirmara Monet. Caía el astro rey mientras veías desaparecer a los últimos bañistas. Al quedarte completamente solo en aquel lugar ahora por fin solitario tuviste la impresión de que tú también desaparecías… para siempre, y entonces, en una definitiva revelación, todo parecía adquirir sentido.